同乐傈僳族民居建筑群位于维西傈僳族自治县叶枝镇澜沧江东岸的同乐村委会同乐大村,距维西县城85千米。当地海拔2210m,位置为:东经99°03′41.1″,北 纬 27°39′33.8″。目前全村共有129户,586人。

“同乐”是傈僳语“怒妥洛”的转音,意为“傍林近水的山坡”。据考证同乐建村的历史已经有200多年,村民均为傈僳族,其主要姓氏有余、熊、蜂等。

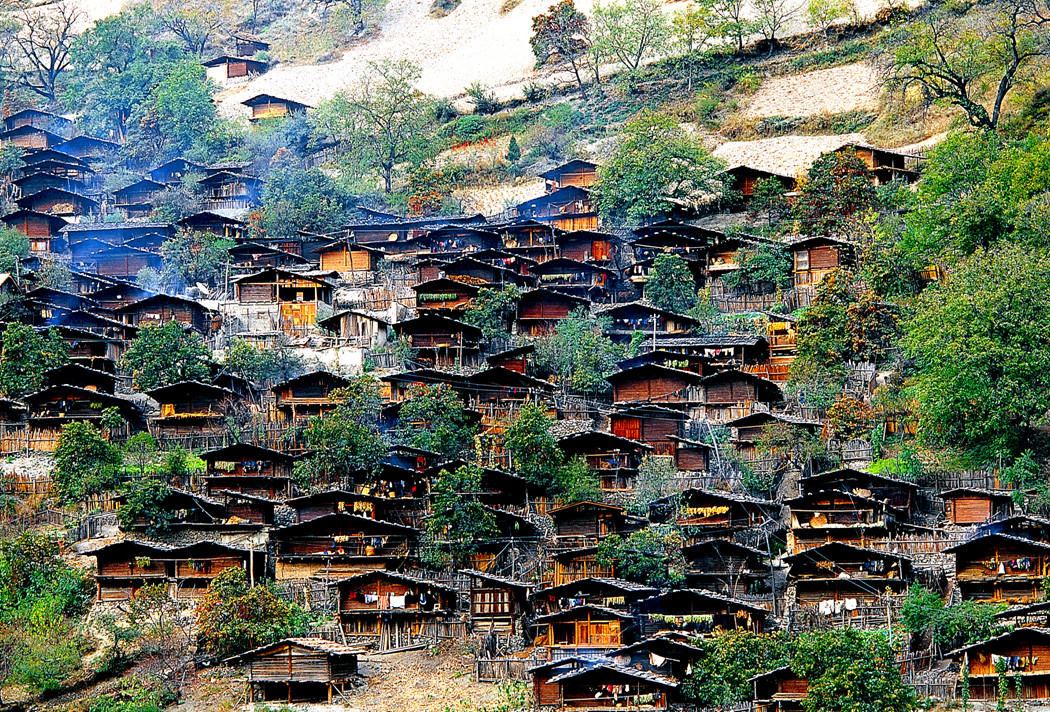

依山而建的同乐村

傈僳族谚语说:怕病的人住在山头上,怕饿的人住在河谷里,同乐村的傈僳族沿袭了“居山不居坝”的传统选址理念,按照居山、依林、临水的原则建村。至今当地的傈僳族还保留着古朴的一家多宅式季节性游动居住方式,129户人家在本村都建有适应家庭生活要求的主要基地,这里体现家庭生活的全部功能要求,长久固定不变;村里的49户人家在本村下方临近耕地的河边建有旱地庄房和水磨房,作为适应山地庄稼耕作需要和粮食收储的生产基地;还有60户村民在村后雪山下的药材种植基地建有庄房,逐森林而居,适应种植药材、狩猎和采集的需要;上世纪50年代末,“一平二调”运动时叶枝公社在澜沧江边分别给127户同乐村民分配了水稻田,同乐村民又在稻田旁的山坡上盖起了水田庄房,成为耕种和收储水稻的又一处基地。同乐村傈僳族的一家多宅的生产生活方式,真实地反映了山地聚落从游动到定居的中间过渡形式,成为云南山地民族住屋文化的活化石。

同乐村秋景

同乐大村129户傈僳族民居集中建在一片座北面南的山间坡地上,所有房屋统一面朝东方,依山势顺偏坡布局,一栋挨一栋,一栋托一栋,层层叠叠,错落壮观。同乐民居多属木结构井干式建筑,建房时一般不挖填土方,而是根据地基的陡缓,先立几十根柱子,找准水平后绑上横木,铺上地板,继而在矩形的平面上,用相互交叉的圆木层层垛叠成房墙,所用圆木的梢径在15厘米左右,长度一般为一丈二尺或一丈五尺(约为4、5米),在圆木交搭处凿有圆木高1/2的槽口,相互咬合紧密,以保证整体的稳固和不留缝隙,防御风雨渗入。屋顶上覆盖用楔劈法剖成的木板瓦,上压石块固定。

同乐民居侧面

村里的民居主要有“楼式”和“落地式”两种,楼上住人,楼下搭猪圈,放鸡窝,有的人家还在院内单独建有仓库,厨房,并在屋檐下设有石碓、纺车,风车等用具。

同乐村民的主体建筑属纵向承重的木构架体系,无明显“间”的划分,大门一般设在向阳的端面,门前均有廊,先登廊再入宅,该廊不仅是内外交通的良好过渡,还是家庭和外界人际交往的一个重要场所。平面多作纵向划分为两间,外间为客房,设火塘,火塘上架铁三脚,在此烧茶煮饭用餐。里间为卧室,外人不经允许不得入内。

正房门及前廊

同乐民居内景

同乐村民建房至今仍在沿习传统的做法,建房时先要提前备料,并请尼扒(祭师)择定吉日,到时全村人都来相帮,房屋无论体量大小均一日建成。建筑材料均为就地取材,柱、椤、梁等多用村后山上的云南松,屋顶的木板瓦则用高山上的云冷杉。榫卯技术尚未被采用,整栋房屋不用一颗铁钉,梁柱节点全用野葡萄藤、苦果藤或竹篾捆绑的方式联结。建房工具仅用斧头和砍刀。建房的尺寸仍用木匠自己的庹和拃来度量。

用斧头和砍刀加工木椤

村里的房屋历史最久者已有190多年,而多数建筑则是3、40年前所建。各家各户还在远离本村的田边和放牧点建有2至3处庄房,药材山庄房和旱地庄主要为木结构一层木椤房建筑,而水田庄房多为砖木结构的二层汉式瓦屋面建筑。同乐大村下方的山篝里有一条小河,在河上建有10多座木椤房式的水磨房。

旱地庄房

药材基地和庄房 摄影:和琼辉

水田庄房 摄影:和琼辉

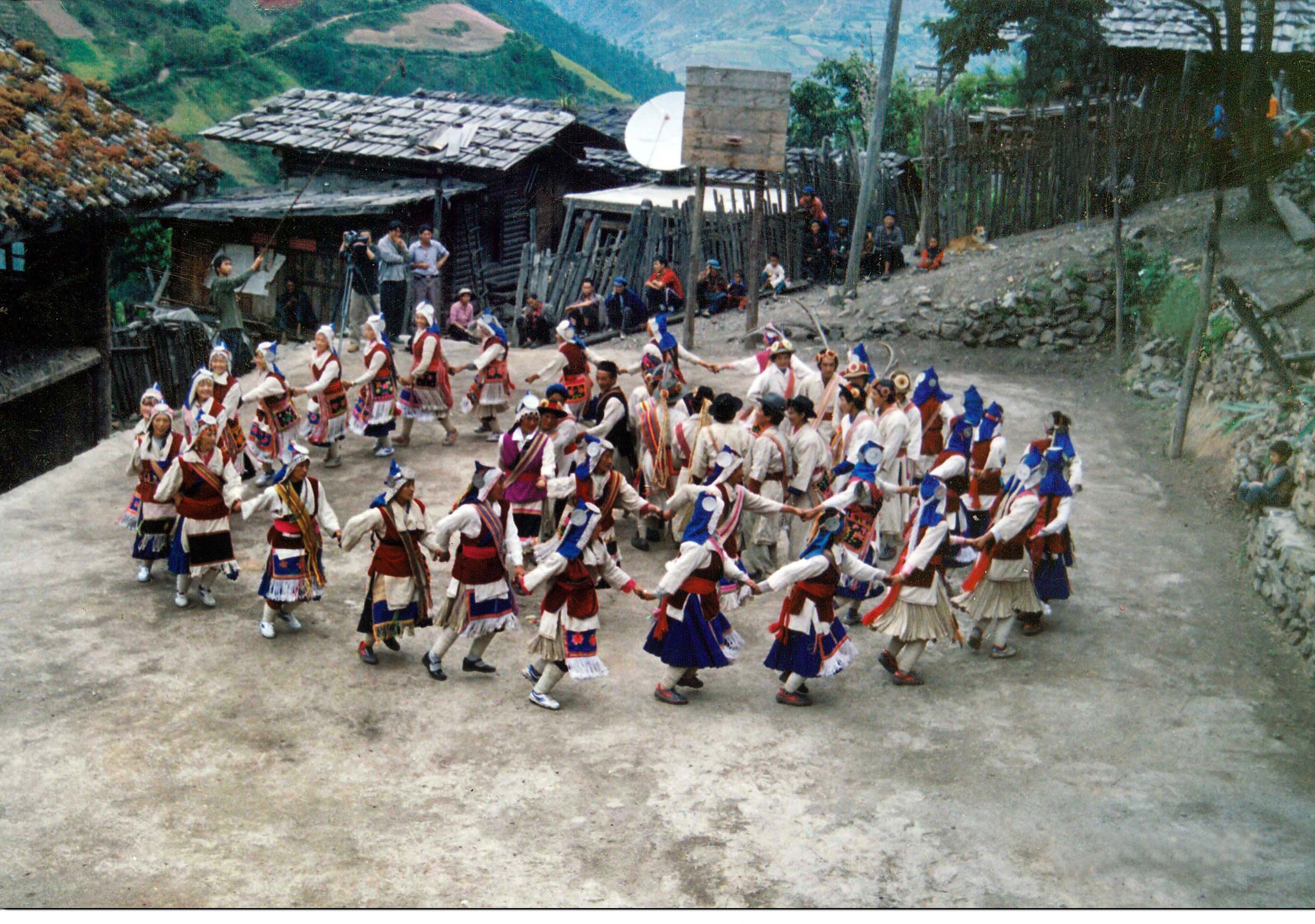

同乐村的傈僳族传统文化原始古朴,并得到较好的保护。这里是国家级非物质文化遗产“阿尺木刮”歌舞和傈僳族音节文字的主要流传地,至今当地还完整地保留有傈僳族的原始崇拜和24部祭天古歌、麦杆编制和麻纺织技艺等文化遗产,村里现有国家级和省级非物质文化遗产传承人各一位。目前,同乐大村所有民居都由原住民使用,村民对传统建筑和其它文化遗产有较强的保护意识。同乐村先后被云南省人民政府公布为傈僳族传统文化保护区和省级文物保护单位。2019年被公布为全国重点文物保护单位。

同乐村民跳阿尺木括

同乐村是我国至今保存最完整的傈僳族传统村落,它充分体现了傈僳族居山、就林、临水的建村理念,同乐傈僳族民居建筑群完好地保存了傈僳族山地建筑的传统风貌,是傈僳族传统文化的实物载体,诚为云南山地民族住屋文化的活化石,其为民族学和人类学研究提供了难得的实物标本。

滇公网安备 53342102000049号

滇公网安备 53342102000049号